相続放棄

事務所のご案内

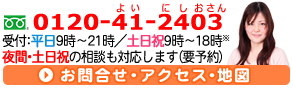

所在地や連絡先、事務所までの地図など、アクセス情報をご覧いただけます。千葉県内に複数の事務所を構えていますので、詳しくはこちらでご確認ください。

相続放棄についての相談先

1 相続放棄の手続きは裁判所で行います

相続放棄は、被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示のことをいいます。

相続放棄をするには、相続が開始したことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出し、それが受理されることによって認められます。

単に他の相続人に対し「相続放棄する」と伝えるだけでは、法律上の相続放棄にはなりません。

家庭裁判所での手続きが必要です。

2 相続放棄を取り扱うことができる専門家

相続放棄を取り扱うことができる専門家は、弁護士と司法書士です。

その他の専門家には相続放棄について相談・依頼することができませんので、注意が必要です。

以下では、相続放棄における、弁護士と司法書士の違いをそれぞれご説明いたします。

3 弁護士に相続放棄の相談をする場合

弁護士の最大の特徴は、相続人調査や財産調査のほか、あらゆる相続手続きへの対応を依頼することができるため、総合的な観点からアドバイスやサポートが受けられるという点です。

相続が開始したあと、相続人としては、いくつかの選択肢があります。

明らかに借金が多いというのであれば、相続放棄の手続きを選ぶ方が多いと思われますが、財産が残る可能性もあるような場合、相続によって得た財産の限度で債務の負担を受け継ぐ限定承認の手続きを選択することもあります。

また、財産があるので相続するというのであれば、他の相続人との間で遺産分割協議をしたり、場合によっては調停を行うこともあります。

ところが、相続が開始したばかりのタイミングでは、相続人や財産内容を全部把握していないということも少なくありません。

そのため、調査の結果次第では、他の手続もとりうるなど、全体的な対応ができることは大きなメリットであるといえます。

相続放棄の申述は、いったん行うと撤回できませんので、限られた時間で後悔のないように手続きを進めることが重要です。

4 司法書士に相続放棄の相談をする場合

司法書士は、相続人調査や財産調査のほか、相続放棄に関しては、相続放棄申述書を作成することができますが、家庭裁判所に対する申述書の提出は代行できません。

そのため、相談者本人がご自身で、家庭裁判所への申述書の提出を行う必要があります。

相続放棄の期間

1 相続放棄の期間

相続放棄をするためには、「相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に、相続放棄する旨を家庭裁判所に対して申述する必要があります。

この3か月の期間を一般的に「熟慮期間」といいます。

被相続人に借金があるなどの理由で相続放棄を検討している場合には、この熟慮期間内に借金や財産の調査を行い、相続放棄をするかどうかを判断しなければなりません。

万が一、財産調査等に時間がかかってしまい、3か月以内に相続放棄の申述をすることができない場合には、家庭裁判所に相続期間の伸長を申し立てることができます。

2 再転相続人の相続放棄の期間

被相続人が死亡し相続が発生した後(第1相続)、相続人が上記の「熟慮期間」中に相続の放棄も承認もせずに死亡して、当該相続人の相続が発生(第2相続)することがあります。

このようなケースを、「再転相続」といいます。

再転相続の場合、再転相続人(第2相続における相続人)の相続放棄の期間はいつから起算されるのでしょうか。

最高裁判例(最判令和元年8月9日)は、再転相続における「相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、第2相続人が、「第1相続について承認又は放棄をしなかった」という第1相続人の地位を自己が承継したと知った時を指すとしています。

参考リンク:最高裁判所判例集

3 再転相続の場合の放棄と承認

次に、再転相続の場合、第1相続と第2相続について一方のみを放棄し、もう一方を承認するということはできるのでしょうか。

この問題について、最高裁判例(最判昭和63年6月21日)は、再転相続人は第1相続と第2相続のそれぞれについて、承認又は放棄する機会を有する旨を判示しています。

この判例によれば、第1相続と第2相続の両方をともに承認することができるほか、第1相続は放棄し、第2相続のみを承認することができることになります。

ただし、第2相続を放棄した場合には、第1相続を承認することはできません。

なぜなら、第2相続を放棄してしまった場合には、第1相続の相続人が有していた「第1相続について放棄・承認するか選択する権利」を放棄してしまったといえ、第1相続を承認する余地がなくなるからです。

相続放棄をした方がよいケース

1 相続放棄をするとどうなるか

相続放棄をすると、被相続人の相続財産・債務を一切引継がないことになります。

より正確には、はじめから相続人ではなかったことになります。

相続財産を取得することはできませんが、相続債務を負担せずに済むという点が、相続放棄の大きな利点となります。

なお、遺産分割協議において、一切相続財産を取得しないという内容で合意をしたとしても、相続放棄の手続きをしていなければ、相続債務は法定相続割合に応じて負担することになりますので、ご注意ください。

以下、相続放棄をした方がよい典型的なケースについて、紹介します。

2 相続財産よりも債務の方が多いと考えられる場合

相続債務を一切負担せずに済むという相続放棄の性質に着目した場合、第一に挙げられるケースはこれです。

明確に債務がある場合だけでなく、どこかに借金をしていたかもしれないという抽象的な不安が存在する場合にも、相続放棄をすることは有効です。

実際には、このように「借金があるかもしれない」という不安から相続放棄を選択されるケースの方が多いです。

特に、被相続人が生活保護受給者であった場合など、プラスの財産をほぼ有していない可能性が高いときは、相続放棄をした方が将来的な不安を解消できます。

3 被相続人と一切関わりたくない場合

何らかの理由で被相続人と長期間疎遠になり、ある日市役所や債権者等による連絡によって、被相続人がお亡くなりになったことを知るというケースがあります。

被相続人に関する情報がほとんど分からない上、住んでいた場所が遠方であった場合には調査をすること自体も非常に大きな負担となります。

もし被相続人がそれなりの財産を持っていた場合には損をする可能性もなくはないのですが、このような調査等の負担を考慮して相続放棄をしてしまうという判断をすることがあります。

4 相続財産の大半が価値の低い不動産である場合

原野や山林、過疎地の自宅土地建物など、相続によって取得しても売却ができず、管理のための費用や労力を負担し続けざるを得ない不動産が存在します。

このような場合にも、相続放棄が有効に働くことがあります。

相続放棄をすることで、価値の低い不動産を相続せずに済みます。

もっとも、放棄時にその不動産を占有していた場合は保存義務が残りますので、草木が伸びて隣地を侵食したり、建物が倒壊したりするということがあった場合、責任を問われる可能性があります。

事実上も、近隣の人や市役所から連絡が来続けることになります。

そのような場合、次順位の相続人がいないときには、相続放棄後に、相続財産清算人の選任申立てを行います。